歯科医院の院長が抱える事業承継の悩みは多岐にわたりますが、特に将来の不確実性や後継者問題は多くの院長にとって大きな課題となっています。

ここでは、大阪府の村山院長(仮名)の具体的な悩みと、それに対するユメオカからの「出口戦略」に関するアドバイスの内容から、承継準備のポイントについてご紹介します。

村山院長が抱える悩み

村山院長は開業されて17年、現在52歳です

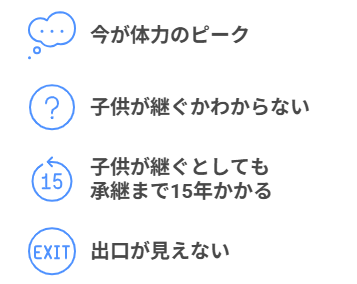

ご自身としては60歳から65歳くらいまでは診療を続けたいと考えていますが、体力的には今がピークだと感じており、今後どうなっていくか懸念されています

大きな悩みの一つは、お子さんへの承継の可能性がまだ不確実であることです。

お子さんは二人の男の子で、上が高校1年生、下が小学6年生です。

上のお子さんは「歯医者にはならない」とはっきり言っていますが、下のお子さんは「ひょっとしたら」という状況です。

村山院長としてはお子さんが継いでくれるのが理想ではありますが、そうならなかった場合でもうまくいくようにしておきたいと考えています。

下のお子さんが歯科医を目指すとしても、まだ12歳くらいであり、歯科医師になって臨床経験を積むまでにはさらに15年近くかかってしまいます。

その頃には院長は引退を考える時期になります。

このように、ご自身の引退時期と、お子さんが歯科医になる可能性がまだ見通せない中で、どういうタイミングでどのように考えていったら良いか悩んでいらっしゃいます。村山院長も「出口が見えない」と感じているようです。

村山院長のクリニックの経営状況

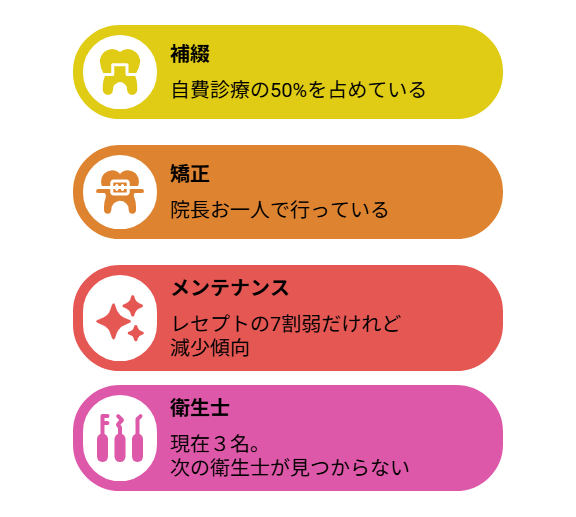

自費診療の割合は現在2割ほどですが、人件費や物価上昇を考慮するともっと上げる必要性を感じており、自費率を上げていこうとスタッフに伝えています。

自費診療の内容は、補綴が5割、矯正が残りといった構成です。

矯正は村山院長お一人で行っています。

クリニックは予防メンテナンスに力を入れており、レセプトの7割弱がメンテナンスです。

しかし、以前よりこの比率が落ち込んでいると感じています。

その理由は衛生士が退職し、なかなか次の衛生士が見つからないことにあります。現在、衛生士は3名で回している状況です。

村山院長は、将来的に売却や承継がしやすいように、予防を中心としたクリニック作りを考えていらっしゃいます。

ユメオカからの「出口戦略」の提案

ユメオカ側からは、村山院長と同様に、お子さんの進路がまだ分からない中で自身の年齢による焦りを感じている院長は多いとお伝えしました。

その上で、村山院長の状況を踏まえた「出口戦略」として、以下の考え方を提案いたしました。

(Ⅰ)第三者承継を前提とした準備を進める

お子さんの進路が不確実な現状では、まず第三者への引き継ぎを前提としてクリニックの価値を高める努力をすることが、現実的で将来的な選択肢を狭めない方法だとユメオカは考えています。

第三者が「引き継ぎたい」と思えるような魅力的なクリニックになっていれば、もし後にお子さんが歯科医になり「引き継ぎたい」となった場合も、客観的に見て良い状況で引き継がせることができるというメリットがあります。

(Ⅱ)残りの約10年間を承継準備期間として有効活用する

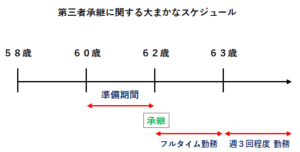

院長の年齢が現在52歳で、62歳までを一つの区切りと考えるなら、残りの約10年間は承継に向けた準備期間として非常に有利な期間です。

時間は十分にあるため、しっかりと「出口戦略」を実行する準備ができます。承継においては、早く動き始めるほど、承継先の選択肢が増える傾向にあります。

医療法人など、比較的大きな組織への承継の場合には、

「院長が最低3年から5年程度、引き続き勤務すること」が条件となるケースが多く見られます。

60歳を過ぎてから動き始めると、65歳までという目標から逆算して、この選択肢が現実的でなくなる可能性が高くなってしまいます。

また、勤務医など個人への承継は、新規開業率の低下や融資の問題(上限がある、自己資金が不足しがちなど)により、今後さらに難しくなる可能性もあります。

(Ⅲ)クリニックの価値向上と「仕組み作り」に注力する

残りの約10年間で、第三者が引き継ぎたくなるようなクリニックの状態を作り上げることが重要です。

予防メンテナンスの維持・向上:

メンテナンスは、仮に景気が悪化しても患者さんがすぐに削る費用ではない傾向にあり、クリニックにとって安定した収入源となります。

そのため、引き続き強化することが望ましいと考えられます。

患者さんには、単なるクリーニングではなく、全身の健康維持や感染症予防につながる「メンテナンスの価値」を繰り返し伝えることが重要です。スタッフとのコミュニケーションを通じて、この価値付けを徹底します。

自費診療の強化:

現在の売上にプラスオンする形での自費診療(補綴、矯正、そして今後検討しているインプラント)の強化は、クリニックの収益性を高める上で有効です。

専門性の高い治療における「仕組み作り」:

特にインプラントのように専門性が高く、院長ご自身が行っている治療については、院長が引退された後も売上を維持できるような「仕組み作り」が承継価値を高める上で非常に重要になります。

具体的には、外部の若い専門の歯科医師と連携体制を構築し、ご自身が不在の場合でも治療を任せられるルートを作っておきます。

将来、院長がいなくなってもインプラント収入が継続されることを引継ぎ先に示すことになり、クリニックの価値として担保されます。

このような外部連携の仕組み作りは、「出口戦略」の重要な要素の一つです。

まとめ

院長の年齢や子供の進路の不確実性といった悩みは、多くの院長方が抱える共通の課題です。

村山院長のようにまだ約10年という期間がある場合は、この期間を有効活用し、第三者への承継を視野に入れたクリニックの価値向上と「仕組み作り」を進めることが、ご自身の体力的な変化にも対応しつつ、最終的にお子さんが継ぐことになった場合にも有利な状況を作るための現実的な「出口戦略」となります。

これにより、承継先の選択肢も広がり、安心して未来を迎えられる可能性が高まります。

ユメオカでは随時、予防型歯科医院の承継相談を行っています。

お気軽にご相談頂ければと思います。

+微笑む日本人の歯科医師-or日本人-スタッフの後ろ姿-300x170.jpg)