医院利益が安定的に確保できれば、ビジョン実現のための投資をどんどん行いやすくなります。しかし、どのような観点で利益向上を行えばよいか? 中々、答えがでない院長も多いかもしれません。その1つの解決策は『粗利率』です。そこでこの記事では、粗利率アップにつながるアクションをスタッフが自主的に行うための手順について記します。

歯科医院の粗利率は平均80%程度です!粗利率を上げる方法があります

医院利益が安定的に確保できれば、ビジョン実現のための投資をどんどん行いやすくなります。しかし、どのような観点で利益向上を行えばよいか? 中々、答えがでない院長も多いかもしれません。その1つの解決策は『粗利率』です。そこでこの記事では、粗利率アップにつながるアクションをスタッフが自主的に行うための手順について記します。

最近の求人の難しさがきっかけとなり、診療時間の短縮を考える医院が増えてきました。そして、診療時間の短縮を考える上で必ずでてくる不安が「患者さんからのクレーム」です。この問題の対策には、できるだけ早い告知が必要なのは当然でしょう。と同時に伝え方も重要です。そこで「患者心理(背景)をまず理解した上で、どのように伝えたらよいか」について記述しました。

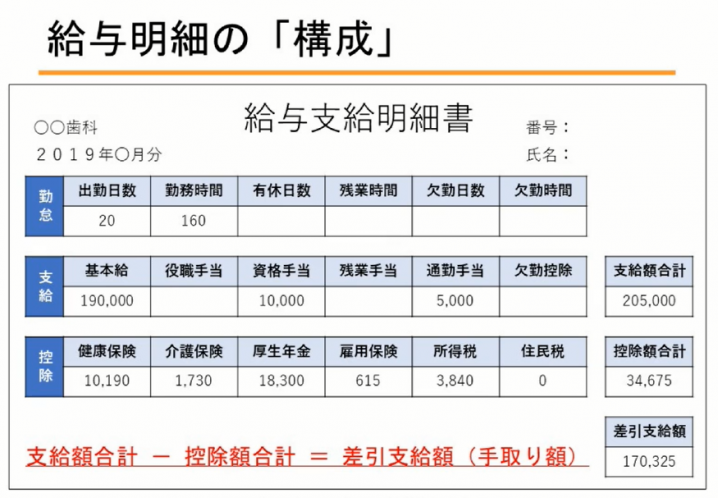

スタッフの中には、給与明細を見ると「引かれているものが多いな、この総額が手取りだったらいいのに・・」というように思う方もいます。しかし、目的と算出方法の概略が分かると、自分が誤解していたことにも気づき、集中して診療に取り組めるようにもなります。そこで、今回は、院内でスタッフ向け『給与明細の見方』勉強会を開催する意味とその方法について記しました。

長く定着してくれるスタッフは本当にありがたいのですが、同時に昇給問題も起こります。それは「昇給をいつまでし続ける必要があるのか?」という問題です。今回は、長期定着を推進する一方で、昇給問題を漠然と心配する院長向けに1つの解決策を記事にしました。

「教育カリキュラムは自分(院長)の頭の中にはあって紙にはなっていない」という院長が多くいます。このように教育カリキュラムはせっかくあるのに、紙になっていないだけで様々なロスが生まれてしまいます。そこで、この教育カリキュラムが紙になっていることで、どのようなメリットがあり、活用できるか? について記しました。

この2~3年の歯科医院における求人環境の激変で「診療時間の短縮化を考えざるを得ない」と考えている院長が増えています。そして診療時間を短くしようとすると、スグ思い浮かぶのが「患者数の減少、患者からのクレーム」など頭の痛い問題です。しかし私が言うまでもなく歯科院長だけでは、成り立たないのが予防型歯科医院経営だからです。そこで、一早く診療時間の短縮に踏み切った歯科医院の声も参考にしながら、今後の時短化の意義や手順について記しました。

医療機関のホームページに記載する内容の規制はどんどん厳しくなっています。「過剰な表現や期待値をあげる内容を掲載している」歯科医院も増えているためです。まじめにやっている歯科医院にとっては迷惑な話です。それではこれから「どのように貴院のコンセプトに合う患者さんを呼べばよいか」、この点について記しました

キャンセル対策で「電話、メール、ショートメッセージ、ハガキ、張り紙」など色々と試しているが、なかなか効果がでない歯科医院があります。そうなると「何が問題で実際、何を対策したらよいのかわからない」となってしまいることと思います。そこで、キャンセル率改善の対策について「どう整理して考え、どういう対策があるか?」について記しました。

複数の歯科医師がいて「患者さんが安心して治療を受けられる」ように歯科医師の指名ができる歯科医院も増えてきました。患者さんによってあう歯科医師は違うため、指名制は患者さんが継続して来院していただくためにも有効な方法です。一方、指名制にすることで院長だけに指名が集中してしまうこともよくあります。この問題を解決するコミュニケーション法についてお伝えします。

歯科の求人環境が大きく変わりました。歯科助手求人なら以前は、求人を出せば「応募が10人以上あった」“時代”もあったのに、今は同じ求人媒体を使っても応募が1人ということも普通になってきました。そのため効果的な求人媒体を探して試してみても、応募は少し増えても、ミスマッチが多く採用してもスグに辞めてしまうループが続くことにもなってしまいがちです。そこで、この悪循環ループから抜け出す考え方と手順についてお伝えします。