- 説明はしているけど、患者さんは納得していない様子

- 個々の患者さんにあった治療計画がうまく立てられない

- 患者さんとうまくコミュニケーションがとれないことが原因で、クレームになってしまった

このように、患者さんとの意思疎通がうまくできなかったり、納得してもらえなかったりと悩む医院は多くあります。

そこで今回は、独自のやり方で患者さんの診療に取り組み、非常に高い満足度を得ている、大阪府泉大津市のとしな歯科医院の年名淳先生に話を伺いました。

以下は、年名先生によるお話です。

Contents

患者さんの【4つの事情】を考慮して治療計画を立てます

患者さんにはそれぞれ事情がありますが、大きく4つに分けた事情を考慮して治療計画を立てることで、納得して治療を受けてもらうことができるようになります。

①時間的な事情

②経済的な事情

③精神的な事情

④身体的な事情

この時間・経済・精神・身体という4つの事情を考慮することが必要です。

特に④の身体的な事情については、歯科医師が扱う「肉体的な問題点を解消する」というところに当たります。

例えば歯が抜けているとか、痛いとか、歯周病が酷く進行しているとか、それに対する診断と治療計画を歯科医師は立てていくわけですが、「歯にトラブルがあるから治療を受ける」ということであれば、それだけです。

「身体的なトラブルがあるので解消しましょう」というだけです。

ですが、実際に重要なのは、理解出来るだけの理解力とそれに向き合える精神力が患者さんにあるか、ということ。

治療計画にあった時間をちゃんと作ることが出来るのか、理想の治療があるとして、お金を工面することが出来るのか。

このバランスが極力とれた状態でスタート出来ることが望ましいと思っています。

例えば、治療計画に対してOKしました。我々(歯科医師)を信頼して、理解もしました。時間も作ろうと思えば作れます。でもお金が無理…となったら理想的な治療は出来ません。

では、お金の面では妥協していただけますか?というように、患者さんに納得してもらいやすくなるかと思います。

このように、患者さんと4つの角度から見てディスカッションして進めています。

治療費に関しては、保険外診療に移行できれば、保険の制約を受けずに理想的なものを提供できます。

ですが、保険診療以外のものに対するアレルギーをお持ちの方も結構いらっしゃるので、そこでぶつかって出来ない…といったこともよくありました。

正しい治療をするにはこの通りにやるべきだと思い、患者さんと喧嘩まではいかなくとも、クレームをいただいたり、うまく治療に入れなかったこともありました。

よろしくない時期が結構あったものの、反省を繰り返し、今に至っています。

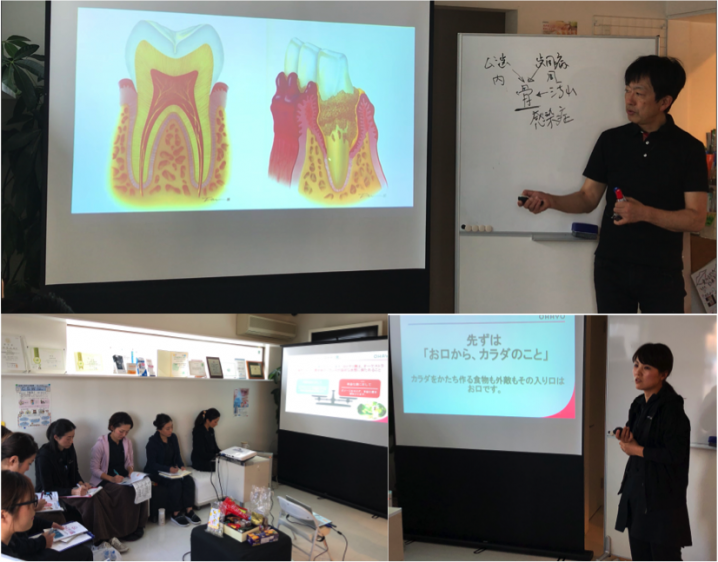

初回から治療に入るまでの「としな歯科医院」のプロセス

としな医院は、初診から治療をするのではなく、4回目から治療を始めます。

治療を受けなければいけない状況を患者さんに納得してほしいからです。

患者さんの中には、「歯はダメージを受けたら歯医者に行って削られるもの、穴が開いたら詰めてもらうもの」という認識の方がいらっしゃいます。

普通の病気でいくと、「風邪をひいたから内科に行って、お薬をもらった」みたいな状況ですね。

そうではなくて、その前の段階で「歯は何をするもの?お口は何をするもの?」というように、歯も臓器としての機能を果たしているものだよ、ということを意識してほしいなと考えています。

「歯は何をするもので、その関係でこういう状態になっていますよ」ということをお伝えするには、少なくとも数回はかかるだろうなと思っています。

応急治療はもちろんしますが、そうでなければ本格的な治療をスタートするのは、いくら早くても4回目からです。

体の一部である歯というものを大切にして欲しい想いで、初回はお話を聞いて、お口の中を診るだけにしています。

2回目は顎や歯といった、お口の中の機能に関する検査をします。

3回目には検査結果を基に、お口の中がどういう状況になっていて、これからどう進めなくてはいけないかをシェアするための時間をとっています。

一番大変なのは受付のスタッフだと思います。

初診の段階で診療の申し込みがあったとしても、うちはすぐに治療する歯医者ではありませんということを、電話の段階と来てから患者さんと話をするために、人によって相当な時間がかかっています。

電話でもある程度話しますが、やっぱり顔が見えない状態でお互いに話すのは大変だと思います。

ですが、来院された段階で、「今日治療してほしかった」と文句を言って帰られたことも当初はあったので…。

最初の段階で、お困りのところは拝見して出来る限り対応しますが、「うちは治療して終わるだけの歯医者ではありません」ということをお話して、納得した上で来ていただいています。

患者さんの意識改革につながる治療プロセスがあります

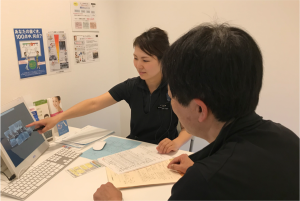

診療にかかる時間は、1回目が1時間半ぐらい、そのうち最初の30分はカウンセリングルームでお話を聞きます。

診療室に入ってお口の中のコンディションをチェックして、出来るだけの検査(写真撮影も含めて必要なこと)をしてもらいます。

2回目にリスク検査を受けていただくのですが、そのリスク検査がどういうものか、どんな準備をしてほしいなどの説明を含めて1時間半くらい滞在していただいていますね。

2回目は検査と簡単なクリーニングで、時間としては、1時間くらいです。

3回目で計画を立てますが、こちらは30分くらいですね。

それによって色々な気付きがあったり、質問もあったりするので。

例えば、人間ドックや内科のお医者さんにかかった後のようなものです。

血液検査の結果を聞いて見て、色々と意見をもらいながら「これって何?」というふうに、異常データがあったら、教えてもらう、そんな時間にあてています。

「歯からでも、こういう風に自分のことが分かるんですね」と言っていただけるような、患者さんのちょっとした意識改革に繋がれば良いなと思っています。

「普通のお医者さんと変わらないね」とか「何で人間ドックの項目にこういうのはないのかな」と言う方もいらっしゃいます。

こういった形で進められると、患者さんの次へのモチベーションが高まるという感じです。

患者さんの健康観を高めることで得られるメリットがあります

医院からすると、このようなステップを踏むことで、患者さんのある程度の「健康観の高さ」というものがチェック出来ます。

ただ、「この人はいわゆるデンタルIQが低い患者さん」というように、こちらのほうから完全にジャッジするという話ではありません。

今までは情報が足りなかったから考えることが出来なかっただけで、本来その方が持っている意識を向けさせてあげることにより、考え方が変わってくるかと思います。

「歯医者に行ったら削られるだけ」という考えだった方々が、「これは自分のために必要な知識だ、これから受ける治療というのは、他のところを悪くしないためにとっても大事だ」と思ってくれることが大切です。

健康意識の最初の階段に、低い1段目を作ってあげられるような感じですね。

こちらの当初の思い込みだけで「良い患者さん」、「悪い患者さん」というようなジャッジだけではなく、別の見方が出来るようになるので、精神的にすごく楽になります。

3回目までに、情報をしっかり与えてあげて、気付きを与えて、主体的に治療に取り組んでもらえるような形にしていきます。

主体的に取り組んでいくので、患者さんも「自分の歯は、自分で考えて守っていくんだ」という高い意識を持って治療を受けられます。

コミュニケーションが取れると診療がしやすくなる

4回目から治療に入ることで、診療する上で大切な患者さんとのコミュニケーションを取りやすくなります。

スムーズにいけば、1回目に診た衛生士が3回目まで診ることになります。

例えば、髪の毛を切りに行った時に、初めての場合は美容師さんとお互いに緊張していていますよね。

2回目に行った時には前に1度会っているので緊張がほぐれて笑顔がでたり、3回目にもなればある程度親近感が湧いたり…といった経験はありませんか?

それと同じような感じで、1回目は身体が強張っていた方でも、2回目には少し緩んで、3回目のお話を聞く段階では、担当の歯科衛生士と世間話やコミュニケーションができている、なんてことがあります。

歯医者的に言うと、口腔内のレントゲン検査をする時、フィルムが口の中に入ると患者さんは多少の気持ち悪さを感じやすいものですよね。

その時に体が許してくれているような状態だと、力が抜けているので、お互いにやりやすいんです。

コミュニケーションはこういった場面でも有効に作用しています。

患者さんには「今までこんな事を言ってくれる歯医者さんなんてなかった」と感じていただきやすいですが、こちらとしてはそんなに敷居の高いことをやっているわけではないので、有意義だと思います。

ちなみに、4回目まで治療はしないと分かっていても、なかなか始まらないことにイライラされて、治療を止めてしまう方はいらっしゃいます。

けれど、あらかじめ「3回目までこんなことをしますよ」と伝えているので、納得していただけない方は最初の30分間の問診時間で「本当にやってくれないの?」「急いでいるんだよ」「何回かしか来られないから帰る」と言って、結局お口の中を診ないまま帰られます。

人数も、年に数人ですね。

これは、今の時点では仕方がないと思っています。

そして、そんな方でも、1度伝えておけば、何年か経ってから来られます。

そのときは感情的になってしまったことでも、時間が経ち、他の情報が入ってきたことで、「やっぱりあの歯科医院に行こう」と思われるのかもしれません。

気付き

- 患者さんが診療に納得できるよう、①時間的②経済的③精神的④身体的、それぞれ4つの事情に配慮して診療にあたる

- 治療を受けなければいけない状況を納得してもらい、健康観を高めることで、患者さん自らが主体的となり治療に取り組むことができる

- 治療までにコミュニケーションを重ね、患者さんの緊張をほぐす