2018年の骨太の方針からもそれが読み取れますし、厚労省が出している資料からもそのことが読み取れます。 医療費削減という大きな大きな命題が待ったなしになってきた昨今、今後はこの動きがより盛んになるでしょう。 一方、予防型歯科医院にとっては、追い風が強まると考えられます。 (厚労省が出すような)公的な資料は客観性が高く、伝え方次第で患者さんに響きやすいです。 そこで、厚労省の資料を上手く活用して、患者さん向けの説明・カウンセリングに活かしていきたいものです。 今回は、その活用事例を4つお伝えします。

Contents

国(厚労省)もいよいよ予防歯科推進に力をいれました

2018年6月に出された国の骨太の方針に次のような内容があります。

そして、厚労省が『口からはじめる生活習慣予防』という資料(スライド)が公開されていました。

「厚労省の資料のためお堅い内容で、難しすぎるだろうな」と思って、ファイルを開いてみたところ、これが実に分かりやすい(驚)! そして、これは来院者向けにも活用できる資料です。

特にこれは、リコールに継続的に通っている方の“なんとなく中断”を防ぐことに使えそうです。

といますのは、ユメオカでは【1リコール1スライド】という方法を推奨しています。

これは、リコールで来院された来院者向けに1回3~5分以内で、1つのテーマに絞ってお話しする方法です。

来院者に予防歯科の大切さをあれこれ話しても、ほとんど伝わりませんし、チェアタイムも限られているため話せる内容も限られます。

しかし毎回、特に新しいインプットもなければ、来院者は徐々に来院動機が薄らぎ、気が付くと中断になることは、多くの医院でもよく起きているケースです。

そこで、1回のリコールで1テーマをお話しする方法が、【1リコール1スライド】です。

テーマとは例えば「お口と全身の関係」「歯周病と健康寿命」などです。1テーマに対して1枚のスライドを用いてお話しした方が、来院者に理解されやすいため【1リコール1スライド】と名付けています。

そして、厚労省のスライドから何枚かを選択して【1リコール1スライド】に活用できます。具体的には、

「こちらは厚労省が出している資料ですが、***(テーマ)***についてご存知ですか?」

という形でリコールに通う来院者との会話の入口をつくります。

スライド(資料)から4つ抜粋し、リコール中断対策に使います

それでは、厚労省の『口からはじめる生活習慣予防』の資料から、【1リコール1スライド】に使えそうな4枚のスライドを下記にご紹介します。各スライド毎に来院者に【伝えるポイント】を記します。

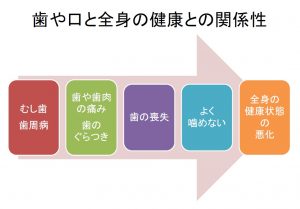

歯や口と全身健康との関係

【伝えるポイント】

・お口の中の調子がよくないと「食事がとりづらい」「しゃべりづらい」「脳(認知症)にも影響」「歩けない」といったことにつながります(生活に関連ある言葉を使う)

(※)伝え方について動画で解説しています。

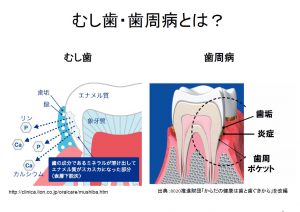

むし歯と歯周病の違い

【伝えるポイント】

・(歯と骨)というように病気の部位が異なる

・(糖と歯垢)というように原因が異なる

というように部位と原因が違う病気であることを図で示しながら伝える

(※)伝え方について動画で解説しています。

歯の喪失の二大原因

【伝えるポイント】

・最も多いのはむし歯ではなく歯周病

・歯周病の影響は50代以降から(若いうちは差がないため、気づいた時に手遅れになりがち)

(※)伝え方について動画で解説しています。

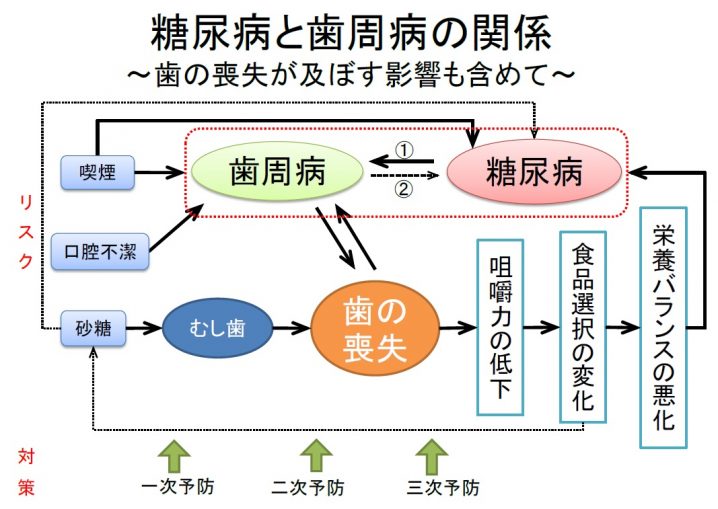

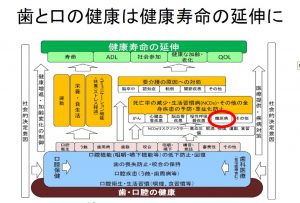

歯と口は健康寿命の延伸に

【伝えるポイント】

・口の中から様々な病気につながる

・(食べる、話す、歩く(趣味))といった当たり前にできていた楽しみに影響する

(※)伝え方について動画で解説しています。

以上のように【1リコール1スライド】に活用し、リコール継続率向上に役立てることができます。

また、この1スライド毎に動画で解説してYouTubeにアップロードし、医院Webやブログの該当箇所にリンクして活用することもできそうです。

引用元 厚労省:「口からはじめる生活習慣予防」

関連記事

メインテナンスに3、4回通い続ける来院者が継続するための提案

▶医科歯科連携・YouTube動画活用で予防型歯科医院をアップデートする!

▶「初診・治療計画・補綴計画・リコール」などカウンセリング教材