過去に患者さんのトラブルを経験していると、その傾向は強くなりがちです。

しかし、あまりそれを気にし過ぎて、スタッフの説明に介入するとスタッフも辟易してしまいます。

最悪、それが原因で退職というケースもあります。

そこで心配性の院長がスタッフと良好な関係性を築く方法についてお伝えします。

Contents

歯周病治療の説明に様々な反応をした患者さん達

広島市で歯周病治療に重点を置いている、スタッフ8名の歯科医院の話です。

そこの医院では日頃から、患者さんごとに柔軟に対応するようにスタッフに伝えています。

なぜなら、むし歯の治療で来院している患者さんに歯周病の治療の必要性の話をすると、様々な反応が返ってくるからです。

患者さんと一口に言っても、「すんなり受け入れてくれる方」「聞いているふりだけして治療しない方」「怪訝な顔をして拒否する方」というように、いろんな方がいます。

医院にとって必要と考える治療でも、患者さんがどう受け止めるかは個々によって異なります。

そのためこの医院では、カルテに【青・黄・赤】シールのいずれかを張って、患者さんごとに、どのように対応したらよいかの基準を院長とスタッフ間で口頭にて共有しています。

なぜこのような対応をしているかというと、もともとは院長が来院されたすべての患者さんに対して歯周病治療の必要性を説明していました。

補綴がとれただけ、むし歯で痛みがある患者さん、メインテナンス目的で来られた患者さんなどすべての方に対してです。

院長は必要なことだと思い説明をしていましたが、患者さんの反応は様々で、患者離れも顕著になったため、このように柔軟に対応するようにしたのです。

院長の細かい指示にしびれを切らした歯科衛生士が退職することに…

歯周病治療の必要性の説明をスタッフに任せるようになりましたが、それから院長は患者さんの反応に対して、

「しっかり聞いてくれているだろうか」

「嫌な顔をしていないだろうか」

「一方的な話になっていないだろうか」

「怒っていないだろうか」

と、必要以上に気になるようになってしまいました。

院長が別の患者さんの治療をしていても、隣のチェアで歯科衛生士が歯周病の説明をしていると、不穏な空気を敏感に感じるようになりました。

院長からみて「一方的な話」に感じた場合は、その歯科衛生士に対して

「あの患者さんに歯周病の話はあまりしないようにしてください。患者さん自身が関心を持っていない感じでしたしね」

と伝えました。

このような繰り返しがあり、その歯科衛生士は混乱してしまいました。

そしてとうとう、

「院長が言われるようには私は上手く対応できません。退職させてください」

との申し入れがありました。

これを受けて、院長は「あまり細かく指示し過ぎると、よくないのか。歯科衛生士にしたらやりがいもなくなってしまうのか」と悩むようになりました。

院長が心配するのは悪いことではない

参ってしまった院長は、コンサルタントに相談しました。

コンサルタント:院長が指示しないことで、患者さんはどれぐらい離れていきそうですか?

院長:詳しい数字はわかりませんが、今の時点では、患者さんが実際に離れていくのは以前と比べて少なくなっていると感じています。中断率も昔に比べてだいぶ少なくなりました。

コンサルタント:それでは、スタッフと患者さんの間でトラブルになりそうなケースはどれぐらいありますか?

院長:私が仲に入って話をした方がいいなと思うケースは、月に1,2回ぐらいです。

コンサルタント:それは院長が仲裁しないと本当にトラブルになりそうでしたか?

院長:そう言われると私の心配すぎかもしれません。そのまま放っておいても、トラブルに発展するケースは少なかったのかもしれません。

この院長と同じように、患者さんへの対応に関して「心配しすぎかもな」と思ったことのある院長は多くいらっしゃることと思います。

ですが、院長は医院が行う説明・診療行為の全てに責任を持つゆえに、心配性ぐらいで私はちょうどよいと考えています。

医療行為は患者さんの体に変化をもたらすことで、飲食店で「塩味が強すぎた」というようなものとは意味が違うからです。

院長はスタッフにどこまで指示するべきか

それでは、心配性な院長はスタッフにどこまで指示すればいいのでしょうか?

細かく指示し過ぎるとスタッフはやりがいを感じなくなりますし、院長から「信頼されていない」と強く感じてしてしまうことでしょう。

スタッフとの信頼関係が崩れてしまうことは、医院にとって一番の損失になり得ます。

1から10まで院長が指示する必要はありませんが、スタッフが正確に判断できるように、医院としての方針は明確にした方がよいでしょう。

今回の医院の場合は、患者さんへの歯周病治療の必要性を説明する際の対応に悩んでいます。

これまではカルテに貼った3種類のシールで患者さんへの対応を分けてはいるものの、対応の違いについては「赤のシールは要点だけ短時間で伝える」「緑のシールはわかりやすく、しっかり説明する」など、口頭で共有しているのみでした。

これを、どういった目的で3つに分けているのか、どのような対応をとるのか、スタッフに説明します。

詳しくは、以下のとおりです。

・目的を明示する

<例>

「患者さんへの対応を3つのパターンで変えていますが、その目的は、医療として正しいことでも、患者さんが望んでいない場合があるためです。そこを一方的に押し付けてしまうと、患者さんも医院もデメリットしかないため、柔軟に対応できるようにしています。」

・3つのシールの基本方針を明確にする

<例>

「青色の患者さんに対しては、*******という理由で、******というように対応する。もし、上手く伝わらなかったと感じた場合は******とする」

・患者さんが誤解を感じているようなら院長ヘルプを入れる

このように1枚の紙に書いて、スタッフ達と何度も(最低3回以上)共有することに集中します。

その上で院長から「基本、みんなを信頼しているのでみんなの対応に任せるけど、これだけは統一していきましょう」と声を掛けます。

患者さんが説明に疑問を感じているタイミングでスタッフが院長を呼ぶことで、トラブルに発展することを最小限に抑えます。

こうすることで、院長はスタッフを始終気にする必要がなくなります。

もちろん、これでこの件に関する院長の心配がすべて解消されるわけではありません。

元々、口腔内に対する知識量が大きく異なる医院と患者さんでは、誤解は0にはならないためです。

しかし、誤解が減っていくのは良いことだと捉えます。

そういう捉え方を心掛けることで、院長はスタッフに安心して任せることができますし、スタッフは自信を持って患者さんに対応できます。

そして何よりも、院長は目の前にいる患者さんの診療に集中できる時間が増えるようになります。

このように医院方針を進めていけば、院長のストレスもかなり軽減してくるのではないでしょうか。

関連記事

医院の売上をスタッフに公開したい!誤解なくスムーズに伝える手順とは

関連教材

中長期的に予防型をさらに進展させ、スタッフも長期定着する医院を作りたいけれど、

・どのようにスタッフに浸透させたらよいか?

・患者さん教育の在り方はどう考えればよいのか

といった方向性の課題から、

・スタッフ中心医院での昇給制度

・キャンセル空き時間の活用

・教育カリキュラム

といった、経営だけでなく現場レベルの課題まで色々と院長には考えることがあるため、1人で考えていると全然進まない、という方も多いでしょう。

このように考える院長向けに、ユメオカでは会員向けコンテンツである【予防型経営★実践アカデミー】の中から、下記の7本を教材として単品(@税込6,600円)で提供しています。

1テーマごとに毎月30~40分ほどの映像コンテンツと、医院で編集して使えるツール類がセットとなっています。

□『後継者問題を解決する40代からはじめる価値ある医院づくり』

□『育成カリキュラム作成・活用法 ~ 歯科医師、歯科衛生士版 ~』

□『20人以下の医院のためのスタッフ昇給、賞与、院長報酬』

□『空き時間の有効活用でより働きやすい医院へ』

□『医院一丸になり患者さんに集中できる一人必要売上の共有』

□『日常では気づきにくい予防型歯科医院で働くやりがい』

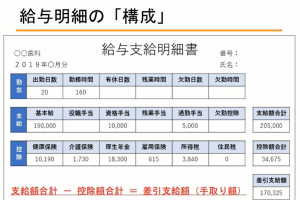

□『給与明細の見方★院内勉強会』

▼1本税込6,600円で提供している7教材はこちらからご覧いただけます。

お問い合わせ

その他、お問い合わせはこちらから受け付けております。

お気軽にご相談ください。