そして歯科医院開業においては、開業時に予防歯科を診療科目に入れる医院が普通になりました。しかし、私が予防型歯科医院経営コンサルティングをはじめた2007年頃は今とは全く違いました。 といいますのは当時は「予防歯科って技術がない医院がやることだよ」「予防では歯科医院は収益が得られない」といったことを院長方に言われました。 一方で「口腔内がボロボロの患者さんを多く見てきたため、このようにならない予防歯科を広げることに力を注ぎたい」という一部の院長の想いを受けて、私は必ず予防歯科の時代が来ると確信し、予防型歯科医院経営のコンサルティングをスタートしました。 また、一般雑誌でも「予防歯科の大切さ」が特集されるようになり、一般の方にとっても予防歯科という言葉自体は普通に聞く時代になりました。しかし実際に予防歯科に通う人の割合は女性60%、男性37%(プレジデント誌 2019/3/18号より)といった具合です(これはネットを使ったアンケートシステム(Lancers)500人の回答のため比較的、歯科に関心ある人が答えていることが想定され、実際はもっと低い値でしょう)。 予防歯科への行動には、これまで中々つながりませんでした。しかし、2019年以降、予防歯科は新たな時代を迎えると私は予測しています。そこで、ここでは予防歯科ニーズの変化と予防型歯科医院の経営モデルについてお伝えします。

Contents

予防歯科ニーズの変化

予防歯科に通うきっかけとしては大きく2つあります。

1つ目は治療が終わった後に、通っていた歯科医院で予防の大切さを知り、そのまま予防歯科に定期的に通い続けるケース(Ⅰ)です。

2つ目は、「知人の話を聞いた」「テレビで見た」「雑誌を見た」といったことがきっかけとなり、初診で予防歯科の予約をするケース(Ⅱ)です。

これまでは8割以上が前者の治療後に予防歯科に通い続けるケースでした。そこで(Ⅰ)と(Ⅱ)における今後のニーズの変化を以下に記します。

(Ⅰ)治療後から治療中の患者さんをリコールに導くことで生まれるニーズの変化

治療後に予防歯科に通い続けて頂く増やす2つの着眼点をお伝えします。

1つは治療完了時にどのように予防歯科に移行していただくか?です。これは「予防歯科の大切さ」をスタッフ全員が同じ見解をもって統一して話せるようにしておくことです。人は一貫性に信頼感を持ちます。

歯科衛生士からも受付でもチェアサイドの助手からも同じように伝えられることが、一貫性を感じるためです。このような医院はリコール来院数が着実に増えています。

【関連動画解説】予防歯科の重要性を一貫性をもって伝える

もう1つの着眼点は、治療の途中に【経過観察】という流れを作ることです。患者にとっては「痛くもない歯に治療が必要だ」と言われる程、ストレスがかかるものはありません。

もちろん、歯科医院側は早期に治療すれば、時間も費用も少なくて済むという想いでお話しされているのですが、逆にこれは患者さんへのストレスになりがちなのです。

現にこういう患者さんが中断する例は多く発生しています。そこで【経過観察】という流れをつくり、「予防歯科に定期的に通って頂きながら進行性があるか否かを確認していきましょう」とすることで患者さんは喜んで予防歯科に通ってくれる人が多くなります。

医院がこういう着眼点を持つことでリコールは増えてきます。

【関連動画解説】リコール向上にもなる経過観察の取り入れ方

(Ⅱ)予防歯科への初診ニーズがこれから増える3つの理由

そして(Ⅱ)は今後、変化化するはずです。つまり(Ⅱ)の予防歯科を初診で予約する人が増えます。その理由は3つです。1つ目は国の方針、2つ目は医科の先生達からの予防歯科応援、3つ目は企業の助成金です。

(1)国の方針

これは2018年6月に発表された骨太の方針です。

この内容からも医療費削減に本気で取り組まざるを得ない国も、様々な制度をつくって予防歯科を後押ししてくるように考えられます。

(2)医科の先生達の応援

「口の中の健康と全身健康」の関連性については歯科の先生達が10年以上前から伝えられてきました。しかし、2017年頃から医科の先生達の中でそれを伝えられ先生が増え始めました。

書籍や講演、YouTubeなどで発信されています。例えば糖尿病専門医の先生が「口腔ケアを行うことは薬を1つ減らすことと同じ」や認知症専門医の先生が「口腔ケアをすることで認知症が劇的に改善した」といった話です。

一般の人たちにとって歯科の先生が予防歯科と全身健康の大切さを説いても「歯科の先生だからそう言うのでしょ」という懸念が抜けません。

一方、医科の先生達が同じことを伝えていただくと、客観性が持てます。この傾向が強くなっていくにつれて、予防歯科人口は増えるでしょう。

(関連記事:予防歯科ホームページから予約を増やす為に必要な顧客目線の2つの視点、リコール向上にもなる経過観察の取り入れ方)

【関連動画解説】医科の先生の著書を待合室に置いて予防歯科を促進

【関連動画解説】医科の先生の予防歯科推進メッセージを活用する

(3)企業の助成金

企業が「予防歯科を定期的に受診している社員」に手当をつけるという事例が出てきています。予防歯科を深く理解する企業が「社員の健康を守るには、予防歯科が重要」という認識を持ち始めています。

社員の方が体調不良になることなく勤務し続けて頂くには、手当を付けてでも予防歯科受診を勧める意義があるという理由からでしょう。

そして、これから続く人手不足の時代には同じような取り組みをする企業が増えるはずです。そうなれば当然、予防歯科人口は増えると言えます。

以上のような動向から予防歯科を初診で受信する人は今後、増え続けるはずです。予防歯科推進する歯科医院の経営にとっては追い風が吹きます

予防型歯科医院の経営モデルについて

次に予防型歯科医院の経営モデルについてです。

「治療と違って予防歯科は一般に単価が低いため、利益が出づらい」という話を聞いたことがないでしょうか。これは実は間違いです。

単価が低いのは事実なのですが、利益がでづらいというのが間違っています。そこで、利益率について2つの視点でお伝えします。

1つは粗利率という視点、もう1つは時間軸という視点です。

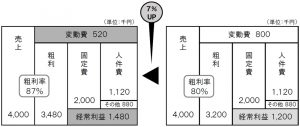

(1)【粗利率】から見る収益性

粗利率とは、右図の「粗利額 ÷ 売上」です。粗利額とは売上から変動費を引いた額で、変動費とは歯科医院で言うと材料費や技工代など売上に変動して比例する費用です。

粗利率は治療型歯科医院だと75~80%程度で、予防型歯科医院だと80~90%になります。

予防型歯科医院の場合、リコール来院者が多くなり、相対的に技工代や材料代は少なくなるためです。

そして、粗利率が5%異なると例えば同じ月間400万円売上の医院だと20万円、10%異なれば40万円も利益が変わってくることになります。

治療型歯科医院の場合、利益(院長報酬除く医院利益)は通常、売上の10%もないため、粗利率が10%変われば、利益が2倍になるのです。

(関連記事:予防管理型医院が治療型医院と異なり、利益が残りやすい理由があります)

【関連動画解説】治療型と予防型の医院収支の違い

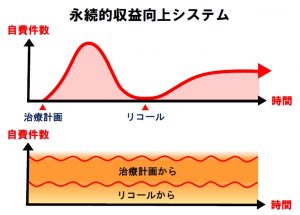

(2)【時間軸】で見る収益性

患者さんとの関係性を時間軸で見るとその収益性の違いが分かります。

患者さんとのお付き合いは通常、治療型は短期的、予防型は長期的になります。そのため治療型は保険診療をするか自費診療をするかで患者さんの単価が変わり、自費診療患者の比率が多い方が一般的には利益率はよくなります。

一方、予防型の場合は単価は低いけれど、1人の患者さんとは長期的な付き合いになります。そのため、当初は治療においても保険診療しか選択肢がなかった患者さんも予防歯科への通院を通じて医院への信頼が増し、治療が必要な時に自費診療を選択される方が一定数うまれてきます。

また治療だけでなく。予防歯科の延長上にある、ホワイトニングやデンタルエステなどの自費診療も選択されやすくなります。そして医院で販売しているデンタルケアグッズも購入されやすくなります。

そのため時間軸で見ると1人の患者さん当たりの年間にお使いいただく費用(生涯価値)はどんどん高くなります。そして、そういった患者さんの割合が増えれば、医院としての収益性は時間とともに高まってくるわけです。

そのため予防型歯科医院の経営は時間軸で見て、患者さんを育てるという視点が結果、利益率を高めていくのです。

以上、【粗利率】と【時間軸】という視点で予防型歯科医院の収益性についてお伝えしました。

▶医科歯科連携・YouTube動画活用で予防型歯科医院をアップデートする!

▶「初診・治療計画・補綴計画・リコール」などカウンセリング教材