そうなると「医院に合った人材」「医院の成長スピードに合っている人材」の定着は、安定した医院運営をするために益々重要になっています。

そこで、これまでスタッフ定着に意識を向けていなかった院長向けにスタッフ定着の影響と定着のために必要な手順についてお伝えします

Contents

スタッフが歯科医院に定着するために必要なこと

採用がとても難しい時代になり「こんなに求人で悩むことになるとは・・」と感じている院長も多いと思います。

歯科衛生士はもちろん昨今は、歯科助手や受付の採用もどんどん厳しくなっています。

つい3年程前なら「とらばーゆで1回求人すれば10人ぐらいの応募があった」のに今は同じようにやっても応募が1人か0人ということもよくある話です。

こうなると求人活動にかかる時間とお金がどんどん増えてきて頭が痛くなります。

そのため「医院にスタッフが定着してもらえるのは本当に有難いこと、もっと長く勤めてもらえるようにすることに真剣に目を向けないと・・」というように考えることも多くなってきたのではないでしょうか。

もちろん「医院に合わない人材、医院の成長スピードについていけない人材」は対象にならないでしょうが基本、長く勤めてもらうことに院長の意識が向く時代になりました。

そして、スタッフが定着する歯科医院になるために必要なことは何でしょうか?

・福利厚生制度の充実

・診療時間の時短化

・昇給表・手当など人事制度

・教育カリキュラム

これらも大切ですが実はこれらより優先されることがあります。

というより「これを行っていないと上記の制度など導入したところで機能しない」というものです。

それは関係性構築です。

なんだそんなことか? と思われたかもしれませんがこれができていないと、何を導入しても上手くいかないものです。というのは私は歯科コンサルティング事業を15年に渡って行ってきて多くの歯科医院さんの現場に伺い、現場を見て話もお聞きしてきました。そこには

・100万円以上かけて作成した人事評価制度のキングファイル

・3カ月間かけて院長が深夜に作成したマニュアルや動画ファイル

といったものを作成後、ほとんど開くことなく埃をかぶったままという歯科医院が多くありました。つまり「作ったけど、使われていない」状態です。

このような歯科医院の共通点は「関係性構築」が上手くいっていないことだからです。

関係性構築でスタッフが定着する医院になるのは理由があります

では一体、関係性構築とは何でしょうか?

それは組織、チームを上手く機能させるための出発点です。

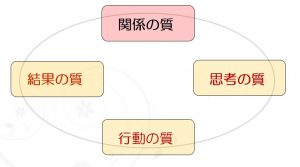

これを裏付ける資料に組織の成功循環モデル(MIT教授 ダニエル・キム氏)があります。

「関係性の質」が高まれば、良い事も悪い事も現場の情報を正確に共有できるようになります。

その情報をもとに考えれば自ずと「思考の質」がよくなります。その結果、作成した計画を実行することで「行動の質」が高まります。それは良い結果をもたらしやすくなります。

つまり「関係性の質」が高まらないと、どれだけ一生懸命考え、行動しても得たい結果に近づけないということです。

もっと平たく言えば「正しい努力をしていくには関係性の質向上から」ということです。

そして関係性の質が高まれば、院長とスタッフの誤解が少なくなります。

誤解とは例えば院長は「あるスタッフ(Aさん)に対して高く評価していて、Aさんには信頼感がもて全面的に任せている」と考えています。

しかし、Aさんは「院長から特に何も言われることもなく、自分はこの歯科医院にいても本当に大丈夫なのか」という不安を常にもっています。

こういった誤解はよくあることです。これも関係性の問題が引き起こしているのです。

逆を言えば「関係性の質」が上がれば、誤解が減ってスタッフの居心地もよくなって、集中力も高まり「もっと頑張ろう」という気持ちに自然になります。

そして、院内の雰囲気もよくなりスタッフの定着率も高まります。

歯科医院における目指す関係性構築状態の基準

そして歯科医院における関係性とは2種類あります。

1つは「院長とスタッフ」の関係性です。2つ目は「スタッフ同士の関係性」です。

「院長とスタッフ」の関係性については誤解のない組織づくりです。

「スタッフ同士」の関係性については、居心地のいい「安心・安全・ポジティブ((R)日本キャッシュフローコーチ協会)」状態をつくることです。

ここでは「院長とスタッフ」の関係性改善について取り上げます。

まずこの関係性には3つのレベルがあると私は定義しています。それはスタッフが院長をどのように見ているかという視点で以下のように分けられます。

レベル2:中立的

レベル3:信頼度高い

そして、「レベル1(敵対視)・レベル2(中立)・レベル3(信頼)」の割合が、順に【2-6-2】になるのが1つの基準です。

つまり中立的なスタッフが半分以上で、「敵対視」と「信頼度高い」が残り半々という状態です。

補足ですが敵対視が0になることはほぼありません(一時的にはありますが)、自然現象的に敵対視スタッフは少ないながら出現してくるものです。

そしてこの【2-6-2】以上の状態にならない限り冒頭の

・福利厚生制度の充実

・診療時間の時短化

・昇給表・手当など人事制度

・教育カリキュラム

といったことを導入してみても、上手く機能しません。

例えば診療時間の時短化の導入を考えてみます。

【1-5-4】の時にはただ診療時間が減るだけでその分、売上も減ってしまいスタッフ達は「経営のことは自分に関係ないのだから、診療時間が少なくなれば売上減るのは当たり前のこと」といった態度になるだけです。

しかし【2-6-2】の時に行えば、「診療時間が減る分、アポ枠の入れ方など皆で協力して売上が減らないようにしていこう」という院長の呼びかけが機能し思考の質も上がって、実際に売上が減るどころか増える歯科医院になります。

「院長とスタッフ」の関係性構築を【2-6-2】以上の状態にすることが、何より優先される理由です。

関係性構築改善の方法

そして「院長とスタッフ」の関係性を改善する方法1つしかありません。

それは定期的な個別面談です。

そしてスタッフのレベル別に面談の目的も微妙に変えることが必要です。

なぜならレベル1のスタッフがいきなりレベル3になることはないからです。そこで各レベル別の目的です。

レベル2(中立):存在価値を伝え、役割を与える レベル3(信頼):目標の共有

この目的を個々のスタッフと共有した上での個別面談をはじめる必要があります。

そして改善の兆しが生まれやすいのは、もちろんレベル3スタッフからです。

改善の兆しが見えてくる面談の回数の目安も記します。

レベル2(中立):2~3回 レベル3(信頼):1~2回

これを参考に、焦らずにまずはスタッフとの関係性構築から取り組みましょう。

レベル1スタッフは回数もかかり最悪、理解が得られず退職することもあり得るでしょう。それが早く分かることも個別面談の効果と考えます。

また、特にレベル1スタッフは直接院長と面談をはじめるより、チーフや事務長に行ってもらい、蓄積している誤解を知ることから始めた方がよいでしょう。

もしくは第三者の社労士やコンサルタントなどに面談を依頼し、関係性改善を進めていくことも有効です。

繰り返しますが、様々な制度導入よりも地味な関係性構築からが効果的です。

それは組織の成功循環モデルのように学術的にも証明されている事実なのです。

関連記事

スタッフの考えていることが分からない!このような医院向けの解決法があります

▶場当たり的な採用から脱皮し、医院に合う人材を採用する

▶「自立的スタッフ育成・リコール・採用・医院収支」など院長一人で考えるのは限界