ですが、「それでは見せていただけますか?」というと、「自分の頭の中にあります」と答えられる方も多いです。

せっかく育成カリキュラムがあっても、院長の頭の中にしかないことで数多くの機会損失をしてしまいます。

そこで今回は、育成カリキュラムとは一体どういったもので、どのように活用できるか?をイメージできるよう記述しました。

Contents

院長と勤務医の誤解で退職は早まってしまいます

某医院で勤務医の1人と面談していた時、

「この医院で学ぶことは学んだので、そろそろ別の医院に移ろうかなと考えています」

という話になりました。

この件を院長に共有すると、

「彼はまだまだ学ぶことがあるし、彼が開業する前に教えておきたいことも多くあります。今まで彼が学んだことを10とすれば、残りは30ぐらいありますよ」

とのことでした。

院長と勤務医の間で、このようなギャップはなぜ起きるのでしょうか。

それは、育成カリキュラムが院長の頭の中にしかないためです。

これは勤務医に限らず、歯科衛生士にもそのまま当てはまりますね。

教育のカリキュラムがなく勤務医やスタッフに伝えていないため、「もう学ぶことは学び尽くした」と相手は勝手に誤解してしまうのです。

育成カリキュラムを作成してフル活用しましょう

では、どうしたらよいでしょうか?

それは、育成カリキュラムを1枚のシートに整理して紙面化することです。

このシートを職種別につくり、勤務医やスタッフ達と共有します。

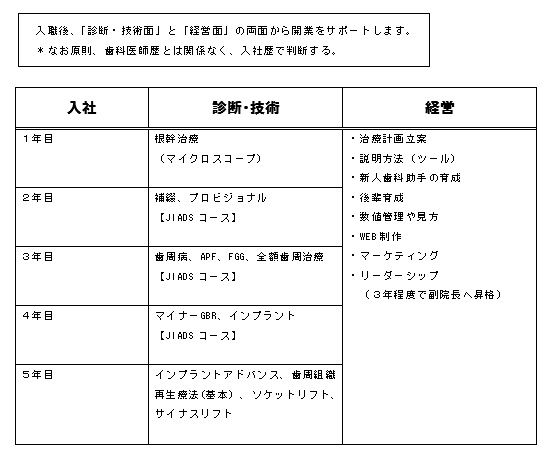

1年・2年・3年と時間の経過とともにどのような教育を施していく予定か?や、勤務医用であれば診療と経営の2つの育成カリキュラムを用意することで、将来の開業に活かせる内容だということが理解できるようにします。

そしてこれを、勤務医が入社時に必ず以下の観点で共有できるようにします。

✔なぜこの手順で学ぶとよいか

✔1年後、3年後、5年後に何ができるようになっているか

そして、これを基に1年に2回程度、例えば賞与前面談などで

✔今、できているところ

✔これからの課題

について話しあいます。

これによって勤務医は

- この医院で学べる事が明確になり、不安が減る

- 目標が明確になる

といった状態となり、日常の診療における集中力も高まります。

また、この1枚の育成カリキュラムの威力は絶大で、

- 求人案内

- 面接時

などにも使えます。

1枚にまとめることで使いやすくなるため、2枚ではなく必ず1枚にまとめましょう。

育成カリキュラムは、多くの医院では院長の頭の中には入っているけれど、1枚に紙面化されていないことがほとんどです。

これが大きな原因となり、勤務医や歯科衛生士などが「早期退職、集中できない、不安な状態」を生み出しています。

1人で作成するのが難しければ、他人にコーチングしてもらいながら整理してもよいでしょう。

ぜひ、今すぐにでも取りかかりたい業務です。

関連記事

給料に見合っていない働きの歯科勤務医を育成する「はじめの一歩」

関連教材

「当院でも育成カリキュラムを作成したい」と思いながら中々、着手できない院長が多くいらっしゃいます。

そこで育成カリキュラムの作成法と活用法を伝え、そのサンプルを提供することで、作成時間を削減する教材(税込6,600円/本)をご用意しました。

この教材では勤務医カリキュラムと歯科衛生士カリキュラムのサンプルファイルもWord形式で提供しています。

単品教材販売『育成カリキュラム作成・活用法 ~歯科医師、歯科衛生士版~』

問い合わせ

その他、お問い合わせはこちらから受け付けております。

お気軽にご相談ください。