そして診療時間を短くしようとすると、スグ思い浮かぶのが「患者数の減少、患者からのクレーム」など頭の痛い問題です。

「少しでも多くの患者さんを診たい」のは院長として当たり前に思うことですが、それ以上にスタッフが集まらず、既存スタッフが辞めてしまう医院になることは死活問題になります。

私が言うまでもなく歯科院長だけでは、成り立たないのが予防型歯科医院経営だからです。

そこで、一早く診療時間の短縮に踏み切った歯科医院の声も参考にしながら、今後の時短化の意義や手順について記しました。

Contents

働き方改革は歯科医院にも!診療時間短縮はもはや求人だけの問題ではありません

政府が平成28年に「働き方改革の実現」を打ち出して、3年ほど経過しました。

そして、多くの企業や医院で働き方改革が進められており、歯科医院にとっては診療時間の短縮が最も大きな課題です。

というのは、歯科助手や受付の求人の応募がどこの歯科医院でも激減しています。

一般企業の条件が良くなり、さらに就業時間も18時や17時30分終了が増えているためか、応募が激減している歯科医院が増えています。

特に19時以降も診療している歯科医院にとって、常勤の歯科助手や受付の求人は非常に厳しい状況です。

そしてこの傾向は一時的ではなく今後、ますます厳しくなることが予想されます。

そのため、時短化という世の中の変化への対応が遅れると、まったくスタッフが集まらない歯科医院になりかねません。

そこで多くの院長が

「診療時間の短縮(時短化)をいつかやりたい」

と考えるようになっています。その理由をお聞きすると、上記のような求人問題はもちろん、

・既存スタッフの長期的な定着

・自分自身の体力が(このままでは)続きそうにない(しんどい)

といった理由が共通にあげられます。

しかし、診療時間を短くするにあたっては院長として当然、心配事もあります。それは、

・(18時以降にしか来れない)患者さんからのクレーム

です。例えば現在、19時終了の歯科医院が18時終了に1時間早く終えようとすると、18時以降にしか来れない患者さんは減るように思います。

もちろん昼休憩を例えば、2時間から1時間にするため、実質の診療時間が減るわけではなく、18時以降の患者数が丸ごと減少するわけではないことはわかっても、減少するような気がすることでしょう。

診療時間の短縮を実施した歯科医院の声をご紹介します

このように「診療時間の短縮はいつかやりたい」と思っても漠然とした不安があると、中々踏み切れるものではありません。

そこで、実際に診療時間の短縮を行っている医院さんの声を聞いてみました。

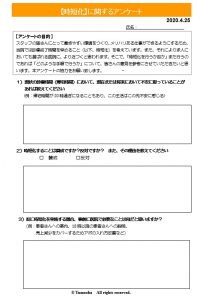

時短化についてユメオカの「予防経営★実践アカデミー」会員さんにアンケートを行いました。

そして、会員さんの中で実際に時短化を行っている歯科医院さん21件から回答をいただきました。

そのアンケートの中で「売上が減少した」という歯科医院さんは、ナント1件もありませんでした。

時短化の導入前は先ほどのような不安を抱えていた歯科医院さんばかりです。

下記はアンケートの質問と答えの一部です。

・レセプト数や患者数は若干増えた

・自費率やリコール率も上がった

という結果になりました。さらに次のような質問を聞いてみました。

■時短化することによってどのようなメリット(院内の変化)が生まれましたか?

・メリハリが生まれた

・スタッフが喜び、院内が明るくなった

・待ち時間が減った

これらのメリット(院内の変化)と同時に売上減少にならなった背景を考えると、

・18時以降の患者さんはキャンセルが多い

・18時以降にリコールや自費の患者さんが来院することは少ない

ことが挙げられます。そして、このような背景と院内の変化から

・キャンセル率が改善する

・スタッフが18時までのアポを埋めようとするため稼働率が高まる

・18時以降しか来れない患者さんは減るがその分、リコールや自費の患者さんが増える

という現象が、時短化を行った多くの歯科医院で起きています。

診療時間の短縮を考えると、どうしても「18時以降の患者さんの減少」が先に思い浮かびますが、仮にその患者さんたちが減少しても、それが他で埋まることにつながっています。

そして診療時間短縮を行った院長方からは、その他のメリットとして

・スタッフがイライラしなくなった

・スタッフが帰宅するとき「まだ明るい!」と笑顔だったことが嬉しかった

・募集していないのに歯科衛生士から問い合わせがあるようになった

といった声も聞かれました。

診療時間の短縮は、実は予防型歯科医院こそ導入しやすいのです

そして、2040年までの日本の15歳~60歳人口の減少数から考えても、診療時間を短くすることは短期的な動きではなくなるでしょう。

一般企業でも働き方改革が一層進むことで、歯科医院の求人環境はより厳しくなります。

そのため、望む望まざるかに寄らず、これから3年後の歯科医院は「18時終了や17時30分終了が普通になる」と私は予測しています。

そして、一般企業では「残業なし、有給休暇100%取得が当たり前、コアタイム制の働き方(自由度増える)、副業の推進」が進む中で、歯科医院で18時までに予約がとれない人はどんどん少なくなる傾向になり、歯科医院が19時終了にとらわれる意味もどんどん薄れてきます。

また、歯科医院にとっては時短化に取り組む時期が遅くなるほど、求人での優位性も薄れてきます。

なぜなら、18時終了が普通になりつつある頃に18時終了に変更してみても、求人においての訴求効果はほとんどないためです。

早めに時短化に取り組んでおけば「あそこは早く終わる医院」というイメージが求職者にも根付きやすくなります。

そして、時短化について私が考えている予測が、もう1つあります。

それは予防型歯科医院の方が時短化は推し進めやすいということです。

それは、リコールや自費の患者さんで18時以降にしか来院できない人は、保険治療の患者さんに比べて圧倒的に少ないためです。

そのため、治療型歯科医院が時短化を行うよりも、ずっとリスクが低いのが予防型歯科医院なのです。

予防型歯科医院こそ早く時短化に踏み切り、働く環境における歯科全体のイメージをよくできるのです。

そして、予防型歯科医院が先に時短化に踏み切れば、治療型歯科医院も求人や定着の問題で、時短化をせざるを得なくなる状況になるでしょう。

このように考えると、スタッフが喜ぶ環境づくり、そして院長自身が体力的にも精神的にも余裕をもって診療できる医院にしていくためには、診療時間の短縮は早めに検討された方がよいでしょう。

診療時間の短縮は手順を踏んで行えば、安心して進められます

そして、診療時間短縮を決断しても、患者数減、売上減というリスクを最小限にするために、準備をしておくことで院長は安心して取り組めます。

そこで、ユメオカ・クライアント先のコンサルティングでも行っている手順をお伝えします。

「働きやすさなどの目的と売上減少をカバーするために予約枠の入れ方、キャンセル対策などが一層求められる」「また、これがうまくいけば、さらなる時短化も目指していきたい」というようにです。

2)時短化に対するスタッフの意見や必要条件を満たす案を出し合い、整理する

スタッフにアンケートなどをとって、時短化の不安なども聞き出しておくと、スタッフの賛同も得やすくなります(時短化を喜ぶスタッフばかりではないためです)。

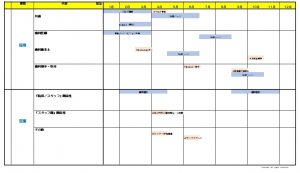

3)時短化に向けたアクションプランをつくる(3~6か月先ぐらいに時短化)

「患者さんへの説明、予約の移動」など準備期間に必要なことを棚卸して、順番に実行する計画を立てます。スタッフの賛同を得ながら売上減少を皆でカバーしていくようにもっていけば、売上は減少どころから増加している医院さんもあります。

このようにスタッフを巻き込み、準備をして着実に行っていけば、売上減や患者さんクレームなどのリスクを最小限にし「これなら、もっと早く時短化に取り組めばよかった」とさえ思われることでしょう。

最後にスタッフや院長にとって毎日、診療が楽しくなるために、時短化が成功することを願っています。

そしてその結果、歯科界で働くことに魅力を感じる人が1人でも増えれば嬉しいですね。

関連記事

スタッフ教育に『給与明細の理解』を入れる!新たに働く意義が生まれます

▶場当たり的な採用から脱皮し、医院に合う人材を採用しながら長期定着を推進する

▶「時短化・リコール・採用・スタッフ定着」など院長一人で考えるのは限界